Analisi

Analisi preliminari: storica, documentale e strumentale

“Linee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi” – Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione – Aprile 2017

Il rischio derivante dal rinvenimento di un ordigno bellico inesploso non è quasi mai escludibile a priori.

L’analisi delle probabilità di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso passa attraverso alcune fasi obbligate, che mirano alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul sito oggetto di intervento (informazioni storiche relative ad eventi legati a conflitti bellici, natura del terreno, tipologia di utilizzo, preesistenze, ecc.) e si articola in analisi storica e documentale ed eventualmente analisi strumentale, secondo quanto specificato nell’interpello n. 14/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rivolto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I risultati, presi singolarmente, non portano mai all’esclusione totale della presenza di ordigni nel sottosuolo e/o della necessità della bonifica, ma rappresentano una delle componenti del quadro d’insieme che il CSP deve considerare al fine della valutazione del rischio.

Metodi magnetici gradiometrici (comunemente detti magnetometrici), elettromagnetici e georadar.

“Linee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi” – Linee guida per il CSP relative alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio in caso di esplosione – Aprile 2017 .

L’analisi strumentale rappresenta l’insieme delle indagini e dei rilievi strumentali non invasivi (indagini geofisiche) che possono, in certi casi, costituire un elemento ulteriore per la valutazione del rischio bellico residuo .

Le indagini strumentali non sono comunque risolutive, perché definiscono la presenza di materiali ferromagnetici sepolti, potenzialmente riconducibili a ordigni bellici. Il limite di tutte le indagini è dunque quello di poter essere facilmente influenzate da qualsiasi manufatto umano.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri specifica che le indagini possono essere di tipo elettromagnetico ma soprattutto magnetico, comunemente impiegate anche in altre discipline. Sono analisi non invasive, che misurano rispettivamente la propagazione delle onde elettromagnetiche nel sottosuolo e le anomalie del campo magnetico terrestre e sono pertanto in grado di rilevare masse ferrose che alterano queste grandezze.

La direttiva tecnica del Ministero della Difesa, che sostituisce il disciplinare (Direttiva n. 001/B.TER/2015), pubblicati rispettivamente nel 2020 e nel 2015 specificano le caratteristiche degli strumenti utilizzabili per l’analisi strumentale:

- Rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica, sono apparati in grado di rilevare la presenza i oggetti metallici, anche non ferrosi, a profondità limitata, normalmente entro 30 cm dal piano campagna, di conseguenza possono essere impiegati solo in caso di infestazione superficiale del terreno

- Magnetometri (Passive metal detector), Sono apparati capaci di rilevare la variazione puntuale del campo magnetico terrestre causata dalla presenza nel terreno di oggetti ferromagnetici consentendo anche la stima della profondità. La loro capacità di indagine varia in funzione della tipologia del terreno e della massa dell’oggetto da individuare

L’utilizzo di apparati che sfruttano tecnologie diverse, come ad esempio il Georadar (GPR – Ground Penetrating Radar), seppur non specificatamente previsti dalla direttiva tecnica sugli apparati di ricerca emanata ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 11 maggio 2015, n. 82, è consentito solo ad integrazione degli apparati tradizionali e potrà essere preso in considerazione nei casi dubbi, per avvalorare ovvero smentire la presenza di eventuali ordigni bellici.

La direttiva tecnica impone che gli apparati di ricerca debbano essere dotati di GPS in grado di fornire idoneo tracciato dell’attività di ricerca.

Analisi storiografica e documentale

Rappresenta la raccolta di memorie storiche, documentate, del I e II conflitto mondiale, reperibili negli archivi comunali, provinciali e di Stato, archivi ministeriali, fototeche nazionali ed estere, fonti bibliografiche di storia locale, pubblicazioni e testimonianze. Richiede anche la raccolta di tutte le informazioni disponibili relative al grado di antropizzazione post-bellica del piano di campagna attuale (scavi, urbanizzazioni, riporti, rimaneggiamenti) da sovrapporre e confrontare con la tipologia di intervento da prevedere. Non ultima prevede l’analisi delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito.

I dati rinvenuti vanno quindi interpolati, confrontati tra loro e con i risultati dell’eventuale analisi strumentale.

Scopri come possiamo aiutarti

Vai ai nostri serviziApprofondimenti sulle indagini strumentali

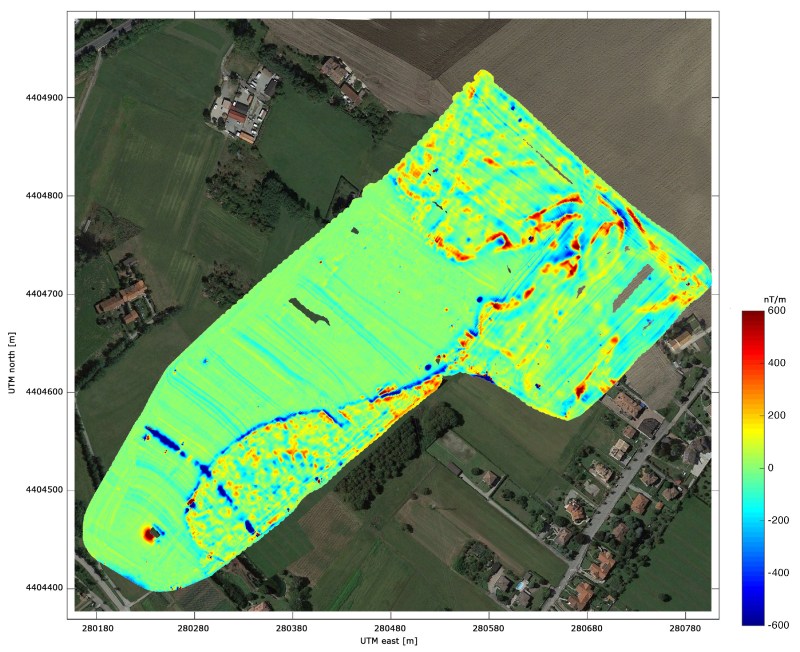

L’indagine magnetica è una delle tecniche geofisiche più utilizzate per la mappatura rapida di vaste aree in prospezioni archeologiche e ambientali. L’indagine consiste nella mappatura di una o più componenti del campo magnetico terrestre per analizzare le anomalie del campo magnetico. L’elaborazione dei dati può comportare l’interpretazione delle anomalie magnetiche per rilevare la posizione spaziale, la forma e le proprietà magnetiche (suscettività magnetica) dei corpi sepolti. In sostanza, i dati misurati nel corso di un’indagine geofisica possono essere descritti con funzioni matematiche i cui parametri identificano le caratteristiche del sottosuolo. La proprietà del sottosuolo che possiamo identificare con questo metodo è la suscettibilità magnetica.

La direzione e l’intensità del campo magnetico possono essere misurate sulla superficie della Terra. Il campo magnetico totale può essere suddiviso in più componenti:

- Declinazione: indica la differenza, in gradi, tra nord reale (geografico) e nord magnetico;

- Inclinazione: è l'angolo, in gradi, del campo magnetico al di sopra o al di sotto dell’orizzontale;

- Intensità orizzontale: definisce la componente orizzontale della intensità di campo totale;

- Intensità verticale: definisce la componente verticale dell’intensità di campo totale;

- Intensità verticale: è l'intensità del campo magnetico, non scomposto nelle sue varie componenti.

I magnetometri sono strumenti in grado di misurare uno o più componenti del campo magnetico terrestre.

Esistono varie strategie per le indagini magnetiche. La maggior parte è progettata per evidenziare un’ampia gamma di corpi anomali, dalla superficie vicina alla struttura del sottosuolo profondo. I metodi magnetici, in particolare i metodi gradiometrici, vengono spesso utilizzati per scoprire piccoli oggetti a profondità molto basse che hanno importanza ambientale o archeologica. La capacità di visualizzare corpi piccoli dipende da molti fattori.

La qualità dei dati in indagini magnetici è influenzata da parametri di acquisizione e rumore ambientale (ad esempio, l’intervallo di campionamento, il rumore) e sull’elaborazione dei dati (ad esempio, despiking, filtraggio). I fattori che dovrebbero essere considerati prima di progettare l’indagine includono la natura della sorgente (ad es. dimensioni, profondità), il metodo utilizzato, le condizioni del sito, la sensibilità della strumentazione, il layout dell’indagine (ad es. griglie/profili), intervallo di campionamento primario, intervallo di campionamento lungo profilo, esperienza dell’operatore, ecc.

Di solito le indagini magnetiche nelle applicazioni archeologiche e ambientali sono eseguite con gradiometri. Usando gradiometri è possibile misurare simultaneamente l’intensità totale del campo magnetico (o uno dei suoi componenti) in due posizioni differenti, solitamente ad altezze differenti. Il gradiente è il rapporto tra la differenza delle due misurazioni e la distanza tra i sensori. I dati del gradiente verticale hanno il vantaggio di non dover applicare la correzione temporale del campo magnetico e sono più sensibili agli obiettivi poco profondi.

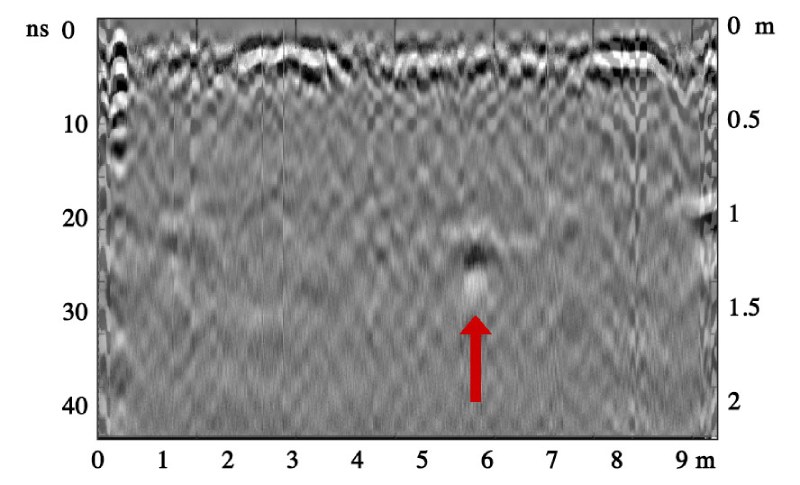

I rilievi georadar o GPR (Ground Probing Radar) si basano sulle riflessioni nel sottosuolo o nelle strutture captate da un’antenna ricevente di un segnale elettromagnetico di carattere impulsivo ad alta frequenza che è inviato da un’antenna trasmittente. La presenza di discontinuità delle proprietà elettromagnetiche nel materiale provoca fenomeni di rifrazione, riflessione e diffrazione dell’energia elettromagnetica incidente su tale discontinuità. In generale, si analizza la risposta della parte di energia che viene riflessa in corrispondenza delle discontinuità del mezzo e che ritorna in superficie e viene captata da un’antenna ricevente.

I principi di funzionamento del georadar sono molto simili a quelli del radar convenzionale, con alcune sostanziali differenze che riguardano il mezzo di trasmissione, cioè rocce e terreni; la risoluzione, in genere decimetrica o centimetrica e il campo di misura, che si limita ad alcuni metri di profondità.

Nella schematizzazione più semplice un sistema georadar si compone di:

- una sorgente impulsiva, con impulsi di durata di qualche nanosecondo, ampiezza di picco di centinaia di Volt e frequenza di ripetizione degli impulsi variabile da 100 a 400 kHz;

- una o più coppie d’antenne con funzione di trasmettitore e ricevitore;

- un dispositivo di campionamento e di conversione numerica dei segnali analogici;

- un sistema di memorizzazione dei segnali numerici e dispositivi d’elaborazione dei segnali e d’interfaccia grafica per la rappresentazione su schermo dei segnali.

Poiché gli impulsi sono ripetuti con frequenza di 100÷400 kHz le tracce rilevate dall’antenna ricevente sono mediate prima di essere registrate: in tal modo, ogni singola traccia registrata è il risultato di un’operazione di somma, che ha come effetto l’aumento del rapporto segnale/rumore e quindi il miglioramento del segnale.

Il sistema radar utilizzato è un dispositivo di tipo impulsato che può operare nel campo di frequenza compreso da qualche decina di MHz a qualche GHz; esso è caratterizzato dall’emissione di un segnale che può essere assimilato a un impulso avente una durata di qualche nanosecondo (ns). In dominio di frequenza l’energia dell’impulso è compresa in una banda centrata alla frequenza del segnale suddetto, di larghezza circa pari alla metà della frequenza nominale dell’antenna.

L’intervallo di tempo tra l’impulso emesso e l’arrivo dell’energia riflessa da un bersaglio dipende dalla profondità del bersaglio e dalla velocità di propagazione del mezzo. La rappresentazione delle ampiezze del segnale ricevuto dal georadar su un diagramma tempi, è la modalità base di rappresentazione di un segnale. Spostando l’antenna lungo una direzione prestabilita e accostando i diversi diagrammi tempi vs. ampiezze per i successivi segnali, si ottengono delle sezioni georadar, detti radargrammi, in cui le ampiezze di riflessione sono rappresentate in funzione del tempo di andata e ritorno (TWT – two way traveltime) e della posizione dell’antenna lungo il profilo d’acquisizione. La collocazione in profondità di una zona riflettente viene quindi ricavata dai radargrammi attraverso la velocità di propagazione dell’impulso radar nel materiale.

La risoluzione del georadar è la capacità di distinguere due riflettori tra loro vicini. Si può distinguere in risoluzione verticale e orizzontale. Per risoluzione verticale s’intende la minima distanza misurata lungo la verticale tra due oggetti riflettenti per la quale è possibile distinguere le singole riflessioni. Data la frequenza nominale, o centrale, dell’antenna, la risoluzione verticale si assume pari a 1/4 della lunghezza d’onda associabile all’impulso elettromagnetico. La risoluzione orizzontale, cioè la capacità di discriminare due oggetti posti alla stessa profondità, è a sua volta funzione di molteplici fattori tra cui, principalmente, le caratteristiche d’apertura delle antenne, la separazione tra antenna trasmittente e ricevente e le caratteristiche d’attenuazione del mezzo. Una misura della risoluzione orizzontale è data dal cosiddetto raggio della prima zona di Fresnel, che descrive la minima area risolvibile.

Per quanto riguarda l’angolo d’apertura delle antenne, si può affermare che la risoluzione orizzontale del georadar, migliora al diminuire della larghezza del fascio conico emesso dall’antenna trasmittente.

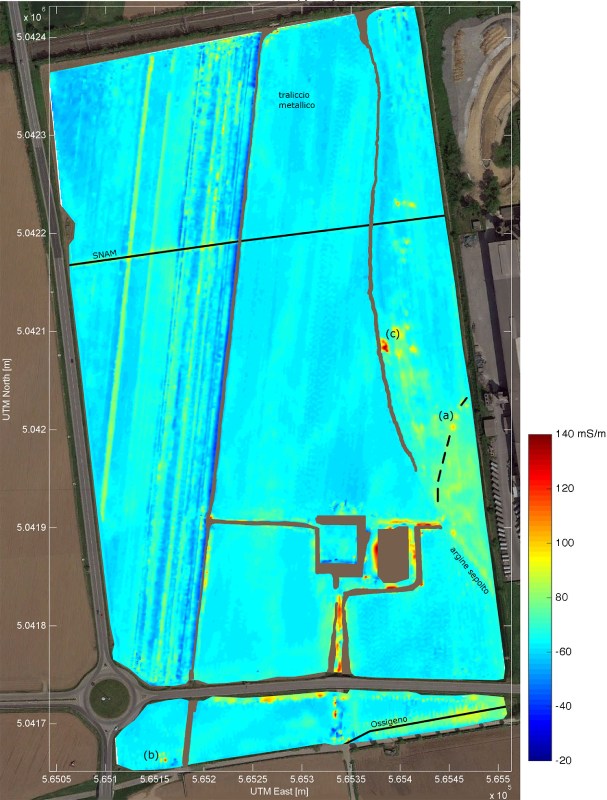

L’indagine elettromagnetica in dominio di frequenza a basso numero d’induzione (slingram) è una tecnica speditiva che prevede misure su maglie regolari con passo dipendente dalla risoluzione spaziale richiesta, attraverso l’impiego di dispositivi detti conduttivimetri e operanti con frequenza dell’ordine di grandezza del kHz. Il principio di funzionamento della strumentazione utilizzata prevede che una corrente alternata venga fatta circolare in una bobina (trasmittente), generando un campo magnetico primario che si propaga nel terreno; una seconda bobina (ricevente), posta a distanza fissa dalla prima, acquisisce un campo magnetico secondario attenuato e ruotato di fase rispetto al campo primario. Le caratteristiche del campo secondario dipendono dalle caratteristiche di conducibilità elettrica e di suscettività magnetica delle strutture nel sottosuolo. La mappatura delle risposte in fase e in quadratura del campo magnetico secondario rispetto al primario dà indicazioni sull’estensione, la forma e le proprietà elettriche di corpi conduttori.

La risposta in termini di componente in fase del dispositivo è prevalentemente legata alla suscettività magnetica dei materiali, mentre la risposta in quadratura è legata alle caratteristiche conduttive. Nei suoli naturali si osserva un debole comportamento magnetico associato alla presenza di alcuni minerali delle argille; ben differente e maggiormente amplificata è la risposta che si ottiene in presenza di materiale ferroso sepolto.

Dalla componente in quadratura è possibile, verificate alcune condizioni, ricavare un valore di resistività apparente del mezzo indagato, in funzione della frequenza angolare, permeabilità magnetica del vuoto e spaziatura tra le bobine.

La profondità di indagine dei conduttivimetri dipende dalla conducibilità elettrica del terreno, dalla frequenza della corrente utilizzata per generare il campo magnetico primario e dalla geometria del dispositivo.